7 「你們當中誰有僕人耕地或是放羊,從田裏回來,就對他說『你快來坐下吃飯』呢? 8 他豈不對僕人說『你給我預備晚飯,束上帶子伺候我,等我吃喝完了,你才可以吃喝』嗎? 9 僕人照所吩咐的去做,主人還謝謝他嗎? 10 這樣,你們做完了一切所吩咐的,要說:『我們是無用的僕人,所做的本是我們該做的。』」(路加福音 17:7~10)

這是一段非常難解的經文。絕大部份的釋經書都將焦點放在兩方面。第一方面是主人與僕人的文化背景,究竟是屬於較早期的,較仁慈的以色列人體系,還是較後期的,較嚴苛的羅馬帝國體系。筆者認為較大機會是屬於前者,即較為容許主人與僕人之間,存在一份較多彼此尊重的關係 (a relationship of reciprocity)。

第二方面,是第10節「無用的」之原文 (ἀχρεῖος) 意思。解經家一般會嘗試將「無用的」意思,從 useless 變為「不配」, “unprofitable”, “worthless”, “unworthy”, “undeserving of special praise” 等等。這樣,主人在7~9 節對僕人的吩咐,就與第10節他對僕人之囑咐相符,前後呼應,絲毫沒有矛盾可言。我們大概就會這樣理解這段聖經:「是呀,對的,我們都是無用的僕人,不配得上主的國度,都是你的恩典。」(Snodgrass 在 Stores with intent 一書中就認為,這比喻的意思實在太簡單,以致他索性不為此段經文作出任何解釋!)

然而,耶穌比喻的意思,往往比一般籠統教義性的德性故事深奧。參考 Paul Ricoeur 的敘事觀念,每個耶穌比喻故事都包含了一些誇張 (extravagent) 甚至是離譜 (transgression) 的情節,為的就是讓讀者在那一極限時刻 (limit situation),經歷迷惘 (disoriented),為的就是要叫我們重新定向 (re-orientate)。藉此,比喻向著我們某些一直看以為是天經地義的想法,發出極為強烈的「炮轟」,嘗試粉碎那些攔阻我們認識神的固執。

所以,要解釋耶穌比喻,就要留意到故事的荒謬之處。因為正正就在那裡,我們屬靈的眼睛將會被打開,地上的法則將會被超越。我們將能能看見天上的屬靈法則,與上帝的國相遇。

循此角度,以上比喻的詮釋就會是這樣:

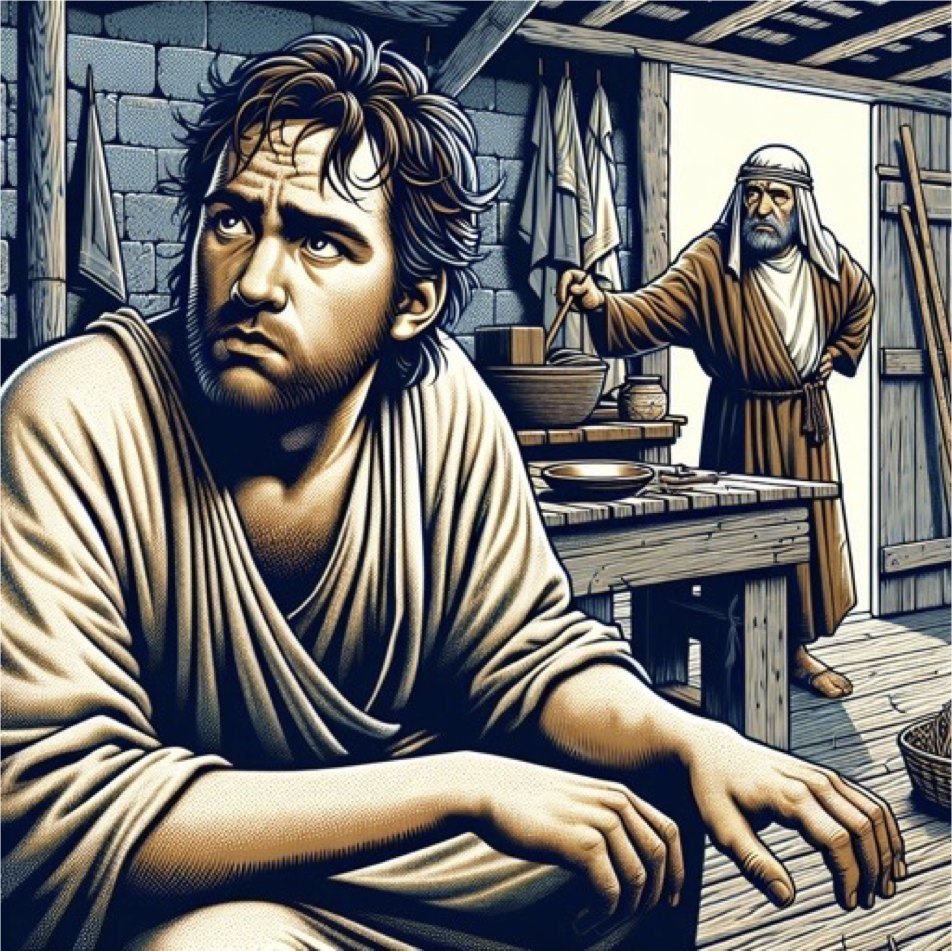

7 「你們當中誰有僕人耕地或是放羊,從田裏回來,就對他說『你快來坐下吃飯』呢?

讀者反應:No. It’s fine.

8 他豈不對僕人說『你給我預備晚飯,束上帶子伺候我,等我吃喝完了,你才可以吃喝』嗎?

讀者反應:Yes. It’s fine.

9 僕人照所吩咐的去做,主人還謝謝他嗎?

讀者反應:No. It’s fine.

10 這樣,你們做完了一切所吩咐的,要說:『我們是無用的僕人,所做的本是我們該做的。』」

讀者反應:No. It’s NOT fine!!! 我怎可能是無用的僕人呀?我為你做了那麼多!若不是我,你就沒飯吃了!你知道我為你做了多麼大及重要的工作嗎?你知道我是誰嗎?你知道我配得在眾僕人中間得著額外的尊重嗎?…

一不警醒,我們都會這樣。事奉的日子多了,就以為自己有特權,上帝與其他弟兄姊妹都欠了我似的。法利賽人如是,我們也如是。

大家好,我是葉應霖,英文名是 Scott。希望您藉著呢個網更深認識神,別人及自己。