作者:KK

如果趙婷在《浪跡天地》是用一個女性角度去深度地看女性,那麼《犬山記》的Jane Campion則是從女性角度去深度地看男人的世界。但同時,當我們回看Jane Campion十二年前的作品《鋼琴別戀》(Piano),Jane一早已能展現,她一直都可以從女性角度去深度看女姓,包括這次的《犬山記》。

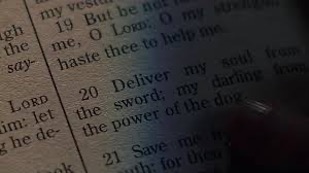

《犬山記》的英文片名是《The Power of The Dog》,這引自聖經詩篇二十二篇20節 – 「求你救我的靈魂脫離刀劍,救我的生命脫離犬類。」(犬類可以解作邪惡)

但在電影中,因為要配合1925年的時代背景,所以用了一個古老的聖經版本ASV(American Standard Version) – 「Deliver my soul from the sword, My Daring from the power of the dog.」一般英文聖經版本的意思,都是「救我的生命脫離犬類」 (例如 NIV: [Deliver] my precious life from the power of the dogs),但ASV版本卻用上「My Daring」而不是「生命」,意義便有所不同,亦更反映電影的原意。

故事主要有四個角色:管理牧場的哥哥Phil(Benedict Cumberbatch)和弟弟George(Jesse Plemons),還有餐廳女主人,後來成為George太太的Rose(Kirsten Dunst)和她的兒子Peter(Kodi Smit-McPhee)。電影分成五個篇章,每一篇章都可以讓觀眾了解四位主角的性情,例如頭三個篇章,我們大概會看到Phil不喜歡洗澡、很喜歡挖苦人、很陽剛、很操控性。弟弟George則品質彬彬、衣履整齊、大方得體,但又看來不想給哥哥操控。至於Rose和Peter則非常親密,互相扶持 (Peter甚至有戀母情結?)。Rose喪夫後在荒蠻之地,在很多牛仔出沒的地方,一個女人仔開餐廳維持生計,看出她的堅忍和力量。Peter則是一位柔弱,裙腳仔,只懂作一些小女孩的玩兒,如作剪貼薄,整紙花,玩呼拉圈。

但當劇情發展到第四篇章時,我們對這四位主角的理解原來十分片面,他們的性格好像來了一個大逆轉,尤其是Phil和Peter。Phil表面看似兇狠,但原來內裡脆弱。Peter表面看似脆弱,但根本滿肚密圈,是「心機仔」一名。Phil和Peter都看到犬山,但一山還有一山高,Peter原來才是更兇狠的犬山。為什麼說Peter比 Phil更兇狠?觀眾可以留意,當Phil在臨死前的一刻,他仍記掛著Peter (有影評甚至認為,Phil可能早已知道Peter會殺害他,但他仍死心塌地接受)。反之,Peter不單沒有出席Phil的喪禮,更將貌似訂情信物的殺人繮繩收藏於床底,充份反映他的深藏不露,陰沉莫測。

最後,也是最恐怖的一幕,Peter徐徐打開聖經閱讀,鏡頭影著詩篇二十二篇20節作結。

或許我們可以這樣詮釋,Peter心目中的犬類(邪惡)就是Phil,因為Phil一直精神虐待他的母親Rose,故Peter只能設計陷阱去驅去邪惡,就像他經常設計陷阱,讓兔子中伏一樣。正如有一次,他就捉了一隻兔子,讓母親把弄一會便用手術刀劏開牠,慢慢鑑賞和研究。同樣,就在 Peter 以炭疽桿菌落毒殺Phil的那一晚,Peter浪漫地遞給 Phil一根香煙,徹底地迷惑及俘虜了Phil的心。Phil亦失去了一切的警覺,中了Peter的圈套,慢慢步向死亡。

還記得第一篇章開場前,有一個男聲的讀白嗎?這就是Peter的聲音,他說:「When my father passed, I wanted nothing more than my mother’s happiness. For what kind of man would I be, if I did not help my mother? If I did not save her.」

原來電影一開始已說明了Peter的心聲:「若不能保護和拯救母親Rose,我還算是男人嗎?」弔詭的是,一直表現得好Man的Phil,最後是死在「娘娘腔」的Peter手上。去到最後,我們發現Peter才是最後的Big Boss!他才是那位最男人的男人。

我們又可以反思一下電影的名字:《The Power of The Dog》。究竟誰才是真正的犬類(邪惡)?電影似乎表明Peter是邪惡的,這應無人會異議。大家有沒有發現,這個現象也經常發生在我們的世界裡。例如公司裡最邪惡的那一位,他可能從不見於任何人的視角裡。但當那個人的惡行被曝光,就會震驚整個辦公室。在社會裡,最義正嚴辭的那位,又往往是手段最骯髒的。如果你有看金庸的《天龍八部》,便會知道淫賊田伯光比萬人敬仰的岳不群更為正義。

古往今來,我們都常常面對如何辨識邪惡的課題。究竟邪惡是見於人的內在良知,還是外在的社會制度?是鼓吹大屠殺的暴君邪惡,或是剝削的社會或腐杇的制度更邪惡?就如Phil在Rose和Peter的眼中很邪惡,所以Rose要將Phil的牛皮送給印弟安人作出報復,Peter更要除之而後快。還是1925年的美國,因為民智還未開發而導致同性戀者要以此姿態才能有生存空間,於是這種文風,這種制度便扼殺了小眾的生存空間而更形邪惡?還是邪惡其實是見於電影的隱晦手法,先綑綁同性戀行為與被害者的下場,再連繫殺人兇手與詩篇經文,讓聖經扯上殘害同性戀者的角色,徹底顛覆公義與邪惡之間的定位?「人皆可以成堯舜」還是「人心比萬物都詭詐」?我們與善的距離有多遠,我們與惡的距離又有多少?

電影最終問了一連串的善惡問題,要我們慢慢細嚼和思考,而善與惡這課題,從來就是神學、哲學,甚至是我們人生的重要題旨,這和交稅和死亡都一樣,我們都避不開要去研判,我們都要與它共舞和糾纏下去。

14歲那年的暑假,去戲院看了所有公映的電影,便知道真的戀上了。17歲那年去讀編劇,讀完便知道能力有限,不能入電影行了,但仍然喜歡看電影。6年後信了耶穌,再6年後讀神學,在這12年多了讀聖經,但仍然不停看電影。於是想,用電影信息來反思人生是常有,但電影加神學作為反思,有無得諗?

太陽落西山啦,有得諗就做啦,時間係唔會等人架!我準備好哂架啦!