今日唔知聽日事,叫我怎能有盼望?

上個世紀的香港,故事發展十分簡單與線性。那時,今日已知聽日事,叫我怎能無盼望?然而,今時今日的香港,故事變得錯綜複雜。今日唔知聽日事,故事會怎麼發展?廿一世紀的香港故事會怎樣終結?主在其中有什麼心意?老實講,無人完全知。但我們都會估...第一世紀的以色列故事,比香港可能更複雜...

Zoom 唔 Zoom,我都得了秘訣

我已經連續多個星期用 Zoom 教授神學了。對我來說,Zoom 的技術不算難。大部份同學也掌握得頗快。相比以下,較難的或許是在口罩及疫症的籠罩下,與同學一起走過這段屈在家居中,困在螢幕前的日子...

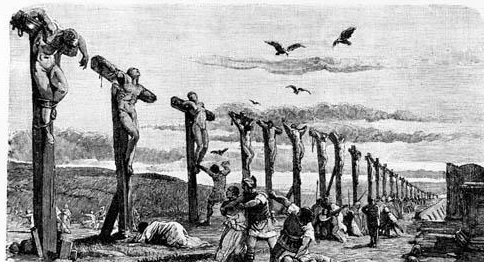

滅絕人性,魔性大發 (點解佢係咁樣祈禱架呢 (二)?)

「就是天使犯了罪,上帝也沒有寬容,曾把他們丟在地獄,交在黑暗坑中,等候審判。上帝也沒有寬容上古的世代,曾叫洪水臨到那不敬虔的世代,卻保護了傳義道的挪亞一家八口。又判定所多瑪、蛾摩拉,將二城傾覆,焚燒成灰,作為後世不敬虔人的鑑戒;只搭救了那常為惡人淫行憂傷的義人羅得」(彼後二4~7)

長年夾在南方王多利買 (Ptolemy) 王國,與北方王西流基 (Seleucia) 王國的夾縫之中,不難想像以色列人的困境。在這撕裂的世代,一部份以色列人支持南國,部份支持北國。活在亂世,罪惡滿盈,血腥暴力不斷。亡國已經超過三百年了,先是巴比倫,後是瑪代波斯,現在是希臘。以色列人卻沒有「政教分離」。面對地上極為邪惡的困局,他們不甘心只尋找地上的源頭。他們揣摩天上萬象,反思先知的應許,尋找宇宙裡,人世間,罪惡的根源。兩種相似卻又不一樣的天啟文學,就在這「兩約之間」的階段誕生。其中一個,就是「宇宙式天啟」(cosmological apocalypse)。

偽經《以諾一書》雖然不屬正典,但《新約》卻有多處經文明顯引用她。 《以諾一書》及其他典外著作,都已經被翻譯成為中文。參 https://www.cclc.org.hk/product-tag/基督教典外文獻/ 而其中的《守望者之書》( “Book of the Watchers”),就是「宇宙式天啟」的代表作。書中的主人翁以諾,在異象裡看見天上罪惡的「起源」,原來是一班墮落的天使,藉著與人類女子交合,生出身高三百肘的「巨人」...

四角賽 (4):「傳統」大戰「新觀」的死局

比較以上兩位「保羅」,「傳統派」的著重上主與人「縱向」 (vertical) 的關係,「新觀派」的則偏重群體之間「橫向」 (horizontal) 的。不難想像的是,當「新觀派」向著「傳統派」「橫衝」過來時,雙方對彼此的觀感,都會變得敵意。當「新觀派」重寫保羅的身分,和他所面對的的猶太教困境時,整個更正教的信仰核心,的確有被動搖的危機。在不少「傳統派」的學者眼中,將「基督的義」歸算人 (the imputation of Christ’s righteousness),根本就是人在神面前稱義的唯一邏輯基礎。在他們眼中,「新觀派」的觀點其實一點也不新,因為他們只是在重滔伯拉糾及中世紀天主教的覆辙。在另一邊廂,「新觀派」的學者就近乎一致地視「傳統派」將中世紀天主教的故事,讀進保羅的猶太處境。一言以蔽之,一個兩派互不相讓的死局。

與神「埋身肉博」的讀經、靈修及釋經:利科三重塑形理論反思

作者:雨辰

在筆者教會的教導底下「讀經」、「靈修」及「釋經」其實是三個不同的屬靈行動,三者有著不同的目的,「讀經」主要是建立恆常閱讀聖經的習慣,令信徒熟悉經文,希望可從經文中看見亮光;「靈修」主要針對某節經文作出生命的反思,又或者閱讀某些屬靈書籍,讓信仰及生命有所更新;「釋經」就是集中於某一段經文作出仔細分析,引導我們從中作出反思及應用,常用的方法為「OIA」及「分比問想」。但課堂以後筆者對三個屬靈行動有更多的反思。

Ricoeur理論更新了「讀經」、「靈修」及「釋經」的意義,三個看似獨立的屬靈行動應視為同一個屬靈行動。Ricoeur理論其中一個重點就是「三重塑形」(Threefold Mimesis),Ricoeur強調人會以一個狀態或處境(Mimesis 1)進入到文本世界(Mimesis 2)當中,文本包括了聖經或其他屬靈書籍及資料,然後通過閱讀,人的狀態會與文本產生衝撞,或受文本刺激後,人將會產生出另一個新的狀態或領受(Mimesis 3)。當人不斷重複地閱讀時,自然就會形成一個螺旋式的循環,不斷進出文本世界,不斷反思。在這個理論下,每一次的「讀經」、「靈修」及「釋經」其實都是有同樣果效的屬靈行動,人會經歷這個螺旋式的過程,而非通過三個個別的屬靈行動,將習慣、反思及應用分成三個割裂的目的。三者是互為影響的,每一次的閱讀都是文本對人作出邀請,挑戰人的生命要作出改變,因此生命要有改變或反思,不再僅限於某一個的屬靈行動之中,而是通過每一次的閱讀都能夠產生出改變。

一套令我流淚的「科研」電影:《居禮夫人:一代科研傳奇》

居禮夫人,一個自小我就聽聞的人物名字。電影《居禮夫人:一代科研傳奇》(Radioactive)的劇情一直有個伏筆,就是居禮夫人對死亡的恐懼。她不畏男性主導的學者群,不畏艱苦的研究工作,甚至不畏別人對她道德生活上的眼光。她參透放射性子粒的特質,參透當代科學的限制,其聰明智慧之高,令她成為歷史裡唯一一位能在兩個不同範疇上,獨得諾貝爾獎的女性。她的科研成果,其影響力可謂近乎愛因斯坦級數。然而,她一直不能參透母親死去的意義。死亡是什麼?母親在那裡?她想不透。

7.「耶穌品牌」代言人爭奪戰

腓立比書是一卷充滿爭拗味道的書信。保羅寫此書,就是因他與其他基督跟隨者,就他被羅馬政權收監,有著南轅北轍的見證 (witness)。Πολιτεύομαι 之所以值得花那麼多篇幅去解釋,正是因為這字見證了神子民在政局不穩的狀態下,如何辨識上主的引導。

大國崛起迫到上心口,識時務俊傑是新常識?

當安提阿古壓迫猶太人「迫到上心口」時,猶太人可以點做呢?當我建基舊約正典但以理書,然後再參考次經馬加比一二書時,我發現可以將以色列人的回應界定為三類。三種人,三種不同的故事...

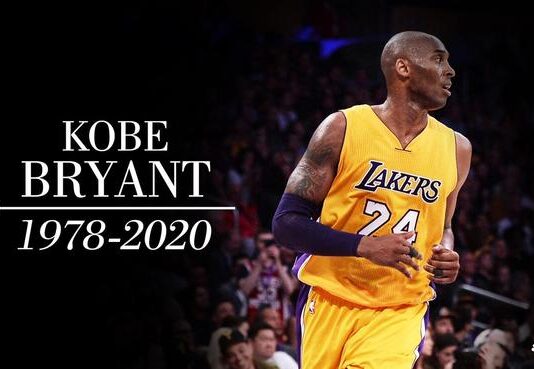

我的神,我的神,為甚麼離棄我?

我們每天都在講故事。每一天,我們都不斷聆聽,代入,創建故事去到認識神,別人及自己。每個故事都包含記憶,但記憶不僅是客觀機械式的數據存取,更是一份主觀投入的印象。記憶,本來就是一份不斷演變的故事。藉著記憶,我們找著我們的身份,不斷探索「我是誰」。詩篇22篇裡的主人翁,正正就是在回憶裡講故事,在故事裡尋索上帝及自己...