ENFP x 6:恐懼遮蔽了我的光芒

過往在團契的週會裡也有接觸過MBTI性格測試,當時都是很流行用 https://www.16personalities.com/ 來尋找自己的個性,一來是它為每個MBTI類型都賦予了一些角色,感覺有趣又吸引,令人容易被引導去以那些角色來理解自己的MBTI類別,使人很快就明白它想表達的意思,從角色裡構想出性格的特質。二來它也為各類別都創作了一些相關畫作,至今在網上談及MBTI的時候都很常被用到,那些畫作也成為了人們在網上談及MBTI的主要角色,這個網頁的影響力深入民心。

但時間飛逝,過去無聊時,或推廣給別人透過該網頁去理解MBTI時,自己也會再在那個網頁裡重新測試一次。但我發現有時結果會不一樣,都令我感到疑惑,這性格測試機器彷彿變得像心理測驗一般,它所出的結果變得再不實在,它的結果好像都是以我當下的心情而變化,令我對此感到不太信任

叙事神学带给我的属灵经验反省

作者:王濤

在敘事神學的課程之前,我對此一無所知。在課程的學習過程中逐漸明白了敘事神學的意義,同時敘事神學也給我帶來一些屬靈經驗的反省。

聖經與釋經

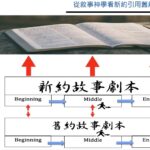

敘事神學讓人從故事的角度來讀聖經,然後根據所讀的,來講述自己的 故事。讀者不再是聖經故事的局外人,更不用「吃別人嚼過的饃」,而是成為 聖經故事的延續。並且隨著故事進展,更深的剖析與參與,每個讀者的神學, 在故事及對其反思之間不斷的擺動,達到對神旨意更深刻的認識,從而改變 生命,調整行為。

敘事神學釋經:兩個婦人兩個約

引言

在加拉太書四章21節至五章1節的論述中,為了回擊敵對者的謊言,保羅引用了不少篇幅的舊約內容,來論證福音與律法的關係。本文將利用法國哲學家保羅·利科 (Paul Ricoeur) 的敘事理論,著重探討保羅在四章21節至五章1節的詮釋。這段中,保羅接連用了創世記撒拉和夏甲的故事,以及以賽亞書五十四章1節的內容。因此,本文將先分析其中涉及的以色列故事,再進一步探討保羅是如何在加拉太處境下,融合了基督的故事、自己的故事進行故事疊故事的新詮釋。最後,結合利科的三重模擬,嘗試分析藉著這段舊故事的新表達,保羅要向加拉太群體傳遞的價值認同。

研究方法簡介

「好撒瑪利亞人」的 Ricoeurian 解讀

在一個以功能為本的社會,人的行為是由角色去主導。活在這種社會,我們「沒有」鄰舍,因為鄰舍不符社會制度主宰下的角色類別 (role category)。人有很多社交角色要「扮演」,但卻不必需要代入故事。人唯一要作的,就是跟著這社會機器中的鏈輪角色 (cog) 劇本,跟著它去運轉就可以了。按Ricoeur的敘事哲學,這種人生故事,很有common sense,人云亦云,很 idem (what of the self)。

在第一世紀猶太人的眼中,撒瑪利亞人是一個「社會被遺棄者」(social outcast)。他們沒有什麼社會地位,沒有什麼社會角色,沒有什麼既定責任。他們屬於「沒有類別的類別」 (the category of the...

可唔可以無左受苦節?

《和合修》給這段經文的標題是「在加利利傳道」。這是一個資訊性的報導,沒有錯。但從馬可敘事的角度,更貼切的標題或許是「耶穌離開迦百農」,甚至是「耶穌急忙離開迦百農」。耶穌不可以再留在迦百農,因為群眾的故事有機會開始主導祂的故事,或主宰祂對以色列人的影響。可以想像,因著耶穌的醫病趕鬼,祂的人氣指數不斷上升,粉絲數目不斷增加,越來越多人找他。然而,上帝的國不能被人地上的需要主導,罵別人見證「堅離地」的,不一定在活出天國。

基督徒講故仔的兩大智慧

這是一個我講故事的世代。看著我兩個小學生兒女的成長,我已看見他們的將來,將離不開 youtube channel, OBS studio, Zoom Webinar, discord server… 面對這個 *我* 講故事 (iNarrate) 的新一代,基督徒必須知道自己的角色,不是吸收客觀的聖經知識,更是一個「講故佬」 (story-teller)。

猶大書5-7節的三個典故:天啟論述可有可無?

作者:Alanc

1. 引言

本文聚焦以猶大人天啟傳統的角度詮釋猶大書5-7節。本文將分成兩大部分。第一部分會先逐節分析經文內容,集中處理文本問題(本法、異文、字義),並進行基本的釋義,作為第二部分的基礎。接著,本文會以天啟的角度再思猶大書5-7節的詮釋,指出僅將此段經文視為猶大書「例證之一」的不足之處,並論證5-7節作為天啟論述對信徒以至基督信仰的重要性。

2. 猶大書5-7節經文分析

2.1 出埃及與不信之人被滅(第5節)

猶大書5-7是一句橫跨三節且一氣呵成的句子, 敘述了三個事件:以色列人出埃及不信的一代被滅(5)、對不守本位之天使的審判(6)、所多瑪與蛾摩拉和周圍城邑的結局(7)。作者使用的三個事例都是猶太傳統文獻之中常用的典故。 第一與第三個典故出自舊約聖經。

猶大書先引用出埃及,記述主在這個事件中兩個行動:一、救(σώσας)了他的百姓出埃及地;二、滅絕(ἀπώλεσεν)了不信的人(τοὺς μὴ...

受造之物切望等候……誰?

羅馬書八章19-22節的天啟詮譯

1. 引言

本文將選取三份關於以天啟角度來詮釋羅馬書八章19-22節的文章作出分析、比較及評論,從而再對照以往傳統的解讀,強調當中的不同之處,嘗試發掘其中的洞見及啟迪。雖然這三篇文章都視羅馬書八章19-22節為有著天啟思想的經文,但每篇也都擁有其獨特的視角及研究進路,以至對羅馬書八章19-22節有不同的理解。

天使為什麼在看使徒「演戲」?(Why are the Angels Watching the Apostles’ Theatre? – An Exegesis of 1 Cor....

作者:wing.cheng

1. Introduction: Contestation of Narratives

Focusing on 1 Corinthians 4:9, this essay is...